世界水日 | 中国病村里的水污染往事

(图/绿色潇湘 孙成)

2014年6月的这个夏天,小宝6岁了。

在乡下遇到小宝的时候,他正和奶奶一起去买桶装水。这是小宝的“特供水”,平时基本只供小宝喝。奶奶说,这是因为村里的自来水管出来的水不太干净,不敢让正在长身体的小宝喝那样的水。

而走在前面的奶奶,一只手撑着雨伞,一只手拎着桶。她走得急,心里也许还惦记着小宝身上的毛病。奶奶说,小宝的双腿从脚后跟到小腿肚,4月开始就反复地长红色的斑点。奶奶现在都还怪自己“贪图便宜”,为了节约点平时洗衣的自来水钱,把河水有毒的告诫抛到一边。之前一直都没事儿,结果那次小宝也去了,沾到了河流污染了的毒水。在这之后,小宝开始慢慢长一些斑点,总是止不住痒得要哭着喊奶奶。这个时候,奶奶总是心疼得把小宝抱住,拍拍小宝的小腿求菩萨保佑。有一次,奶奶急了,甚至点了一柱香,带着小宝给灶王爷磕头,足足磕了三个响头,就是希望小宝快点康复。

奶奶从村医那里要了两次药,但是都没用。又去到镇上的医院花了300多买了一些药膏,还是没用。再后来奶奶不知道从谁哪里要来了一只药膏,据说是秘方,慢慢涂了,居然好了一点。那次,奶奶拍拍小宝的腿说,是灶王爷保佑。

家庭情况:许奶奶,戴爷爷,小宝(父母外出打工)

饮用现状:自来水烧开后才敢喝;洗衣服经常去河道;

水情描述:坚决表示在水缸里看见过虫子,二天必须洗一次储水罐,一定要烧开才敢喝。

病史记录:孙子左右脚都有皮肤问题,不是非常严重,但有反复抓挠的痕迹。戴金寿说,这是因为孙子跟她去河边洗衣玩水引发的,看过几次医院。

——《2014年6月戴村饮用水入户调查》

父母都外出打工,小宝从小和奶奶亲。有的时候奶奶要去河边洗衣服,小宝就愿意跟着奶奶。身体生了痒痒以后,奶奶不愿意让小宝跟着去了,即使非要去,也不会让他去接触那个“毒水”。等到明年小宝大了一点,也就到了上学的年纪。奶奶就盼着小宝快快乐乐、健健康康地长大。但从小接触这样的水,再加上喝不干净的自来水,以后会不会像村里其它一些人年纪轻轻得了病呢?奶奶不敢想。

奶奶絮絮叨叨的总是温柔的时候多,但也有着急的时候。奶奶在和我聊天的时候说,甚至有一次,梦见自己去到北京的人民医院,站在医院的屋顶,威胁要跳楼,也许这样“习”就能知道村子的难处了吧。

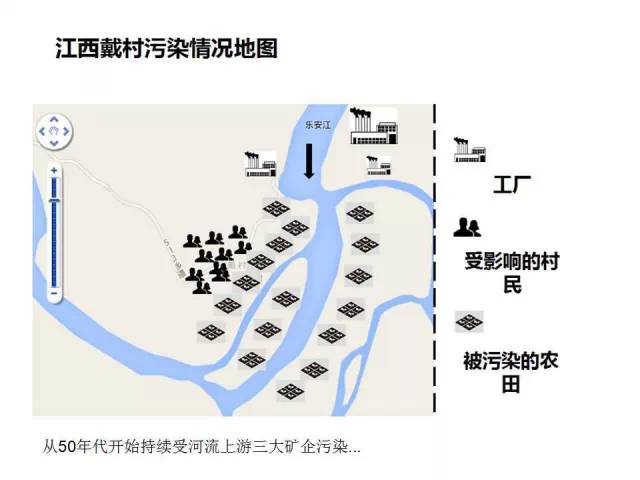

小宝所在的这个村庄拥有约1000户人家,4500人的登记人口、位于江西省景德镇乐平县、有着四十年的近代开矿历史。村子紧邻着乐安河,而上游就有三个大矿企(最大的为江西铜业)。戴村被媒体称为全国十大癌症村之一。戴村临近的乐安河,属饶河支流。全长279公里,流域面积8989平方公里。乐安河流经过戴村时与另一条小河汇集,形成了港口洲、大洲、泥澄洲、杨树洲约1800亩的肥沃土壤。依靠这天赐的水土,据说戴村的大米比别的村的好。

我第一次听说这个村庄是在2013年的一次污染受害者互助会上,现场远道而来了两位“怯怯”的老人,后来知道是一个叫做戴村的地方过来的。互助会结束后,我收了两位老人一份厚厚的材料,我这才知道原来就在江西有这样一个污染严重的村庄。河里鱼虾灭绝,田地被污水冲刷得一种庄稼就死掉。近几十年,村里面因癌症死掉的不完全统计至少有200多名。

2014年6月,为了了解清楚这个村庄真实的命运,我和环保组织自然大学重金属项目负责人潘安约定拜访村里一些关键的人物并进行实地调研、水土检测。潘安从北京出发,我从南京出发。我经由芜湖、景德镇、乐安中转停留,最后坐上往戴村的货车。在货车出发前,我和车上一位大姐攀谈起来。刚一谈到戴村的污染,大姐声音不由自主地高昂起来。大姐说这自然是全村人都知道的事情,知道外面人称这里“癌症村”,知道水不干净庄稼不干净,甚至邻村的姑娘都不敢嫁过来。

到了目的地,我跟着接我的戴炳良大叔转悠起来。发现整个村庄规模颇大,但错落有致,有些房屋自成一体,修建成欧式的小别墅。一些家庭院子里面摆放着小车,院外站着石狮子,颇有威势。粗略看过去,戴村确实依山傍水,土地肥沃,可以想象在污染之前“鱼米之乡”的光景。到现在这个村庄依然保存较有好有2座老祠堂和2座老戏台及10余幢天井式老民居。新闻媒体中广泛报道的“癌症村”,似乎与我内心描摹出来的样子完全不同。

这个村庄到底经历了什么呢。

“我们戴村啊,三面环水一面环山,一直都是块风水宝地,现在不行了,地里不能种东西了,政府说了,种了也不建议吃,我们都知道,重金属超标;河也不出鱼了,原来河里的鱼能养活戴村三分之一的人口啊。”戴叔(即“戴炳良”)带着我穿过一条条小巷,他的话语粗糙,语气和缓,即使是诉说到令自己气愤的事情,也能让人感觉到属于一个老实人特有的克制。

而在村里裁缝戴发炎师傅的回忆中,村庄河边土地的芝麻长起来的时候密密麻麻,从河这边一眼看不到头。河里的鱼能够养活全村三分之一的人口,而戴村有不少远近闻名的捕鱼能手。可是现在一切都像老屋墙壁上的腐木,甚至,老戴都怀疑它从来没有真实存在过。

戴发炎,常年寡居,依靠给人补些衣服扣子,做些小裁缝共,补贴家用。“河里面毛(没有)鱼啦,土也毛(没有)用啦”。依靠这种它自称为“落后工艺”的方式,老戴维持着一个人的基本生活。他的田地都被污染了,衣食住行,只能尽量节约。

跟戴村几位七十多的老人聊天,他们也还能零星地记得,戴村是“出才子的地方”。这要追溯到苑文公韩愈贬到江西任职,并且培养出江西第一位状元。或许因为韩愈与江西特殊的缘分,戴村人尊崇韩愈,崇文重教。而在六零年代至今,村庄从“鱼米之乡”、“油料之乡”到“中国十大癌症村之一”;从人丁繁盛,家家乐业安居到门庭冷落,青年外出务工流离在外,这就是污染带来的变化的无情,世事的无奈。

戴叔说,污染不仅仅破坏了土壤、和水源,更损伤了戴村的风气。一个显明的例子就是,戴叔的两个儿子都初中未毕业就辍学打工,村庄里很多年轻的小孩也有相同的境地。因为戴村环境的恶化,越来越多中青年被迫外出打工,而这直接间接地影响了下一代的教育问题,留守的孩子们只学会了上网以及无所事事的生活。我心里暗暗地想,大量空巢可能不是戴村一个村庄的问题了。但是对戴村人来说,更严酷的事实上,家乡不仅不能带来安全感,反而成为梦魇。

刚到戴叔家,一个门口和房后堆满各种布袋和废品的小型超市,就看到一个年轻的面孔探出头来,低着头,整个身子瘦瘦的黝黑,13、14岁的样子。戴叔说,“这就是我的小儿子”。我低声迟疑了一句,“他这么小不念书了?”“不念,自己不想念,在家帮着看店。”“这样不行啊,这样不好...”我却突然想起“培育人才恨天短”,村里老人戴发炎破旧、单薄的老屋墙壁上挂着的一个对联。不行又怎样呢,我心里其实也没有答案。我和戴没有就这个话题继续探讨下去。

婉霞,1995年生。婉霞有一双乌黑的大眼睛。看过的人,难以忘记。她是戴村姑娘,高中刚毕业。高中啊。戴村读到高中的学生多吗?我问道。很少。她回答,声音轻到几不可闻。在戴村,像婉霞这样的女孩,算是幸运的。在戴村,只有少数幸运儿能够读到高中,据村民表述,应该远低于平均85%的全国高中入学率。因为村庄污染,很多人全家外出打工,甚至年龄六七十岁也要到上海、江苏、浙江等地奔波,为了维持一个家庭所需要的基本消耗。

全镇总面积为111.4平方公里,耕地总面积27804.96亩,其中水田为22401.96亩,旱地为5403亩,被矿水严重污染及废弃耕地面积为6262亩,实际可耕面积为2154.96亩。 (2011年)

------江西乐平市政府信息公开数据

2011的公开信息显示,这里统计被矿水严重污染的废弃耕地面积为6262亩。我问知道政府有修复计划吗,民戴炳良表示:“不知道任何更多关于土壤和河水的整治修复计划”,“我们这一代已经老了,可是子孙后代还需要生活下去。”

40多岁的戴长海和戴炳良是为这块饱受诟病的“癌症村”积极奔走的主要人物,是政府指名道姓重点“做工作”的对象。他们接棒90年代开始维权的村书记,在2007年开始持续不断为村庄维权,已经奔走了6年。

戴长海承受着更多的煎熬来自于同村人的不理解,“政府派人来谈,谈、谈、谈个屁啊,我知道他们在糊弄我。整整六年,(我)做了多少功啊,算都算不清了。可是村里面还是有人把你当炮弹打出去,要做什么事情都想到你。”

而戴炳良生于1963年,曾经因为“给政府添乱”被拘留四天,中间更经历了不知道多少次谈话。对于那些“糟糕的回忆”戴并不愿多说。这个沉默老实的男人生过好几年的重病,长期卧床,现在身体稍稍好了些。但那段暗无天日,求告无门的冷漠岁月现在仍像癔症:我很少看他笑过。

戴村的故事远远没有结束,尽管步履维艰,在环保组织努力下,政府承诺更新自来水管线、加强水源地监管,基本保障戴村人饮用自来水的安全。中国政法大学污染受害者法律帮助中心也通过法律手段一直推动该村公益诉讼的进程。

然而在这片国土之下有多少“小宝”在遭受污染病痛,又有多少戴村不被普通公众所了解,甚至被刻意隐藏?环保组织们通过自己的努力“发现”了更多中国工业化病村。环保组织天津绿领在2014年介入的较为典型的有内蒙乌审召工业园污染、内蒙腾格里工业园污染、湖南桃源创元铝厂污染、山东寿光水源地污染、山东济南董家镇污染等等事件几乎都面临相似的问题。新的问题正在发生,而旧的问题还远未能解决。2009年中国公益人士制作了“中国癌症村地图”,这些病村如今的近况怎么样了呢。

2014年8月,我在自然之友举办的数据叙事培训班上与参会10多家环保组织分享了江西病村的现状,获得了写过《强国病村》刘立灿老师的关注;

2014年12月,我在江西环保组织青赣环境交流中心组织的江西高校环保分享沙龙上重点分享了江西病村的现状及环保组织的未来病村应对策略;

2015年1月,我在河南绿色中原进行了一次小型分享沙龙,与绿色中原伙伴们交流了江西病村的现状,绿色中原匡洁老师去过戴村调研,因此对戴村环境问题也有更为直观的感受;

2015年1月,我与山东寿光获得最佳环境报道公民记者奖的王春生多次沟通确定2015年在山东“发现”重大病村;

2015年2月,我和湖南曙光环保负责影像记录的黑虎、自然大学重金属项目潘安在长沙会面。湖南曙光环保曾有记录湖南石门病村的纪录片《“砷”冤》,看过的人无有不受触动的,我们讨论了通过影像记录病村的可能,如今看来我们确实需要更多像《穹顶之下》一样厚重的纪录片。

我可能比任何人都清楚,“病村”是一个复杂的系统性的社会问题,而它的解决也必然面临着重重的阻力。但它是像我这样的环保人绕不过去的心病,其实也是社会的心病。而我在2015年计划做的,就是联合曙光环保、自然大学、绿色中原、中国政法大学污染受害者法律帮助中心等等这样的公益组织,联合各地区强有力的合作伙伴比如王春生,发现并通过文章、影像、检测数据等尽可能全面的角度呈现部分真实的病症。

如果你再问一句,呈现之后呢。那我要告诉你,这也是我希望和你一起追问的,也是我写这篇文章的最大初心。愿你和我一起追问更好的中国。

朱清2015年3月世界水日于西安

[全文完]